Sie befinden Sie auf dem Historischen Ortsrundgang von Burgau.

Weitere Stationen finden Sie auf der unten stehenden Karte.

Schulhaus

Bis zum Jahr 1569 besuchten auch die Burgauer Kinder die Schule in Ammerbach. Dann wurde die Schule von Ammerbach nach Burgau verlegt. Während in manchen anderen Dörfern der Schulunterricht reihum in den Bauernhäusern stattfand, leistet sich die Gemeinde Burgau ein eigenes Schulgebäude. Es befand sich am südlichen Dorfende, am ehemaligen Zugang zum Burggelände, heute etwa Burggraben 2. Im Herzogtum Sachsen-Weimar bestand seit 1619 Schulpflicht. 1674 wurde das Schulgebäude abgerissen und 1675 an gleicher Stelle ein neues eingeweiht. Aus einfachem, billigem Baumaterial erbaut, stand es etwas abseits, am frei zugänglichen Dorfrand und fand wiederholt das Interesse Vagabundierender. Wir erfahren, dass 1685 der siebzigjährige Schulmeister Andreas Spieß verstorben ist – ein Schulmeister! Häufig werden die Lehrer, die dem Pfarrer unterstellt sind und zu dieser Zeit noch keine Ausbildung nachzuweisen brauchen, „Schuldiener“ genannt.

Abb. 1: Der „Schuldiener“ wird zum Gewissen der Gemeinde (aus Maetzig 2010, S. 16)

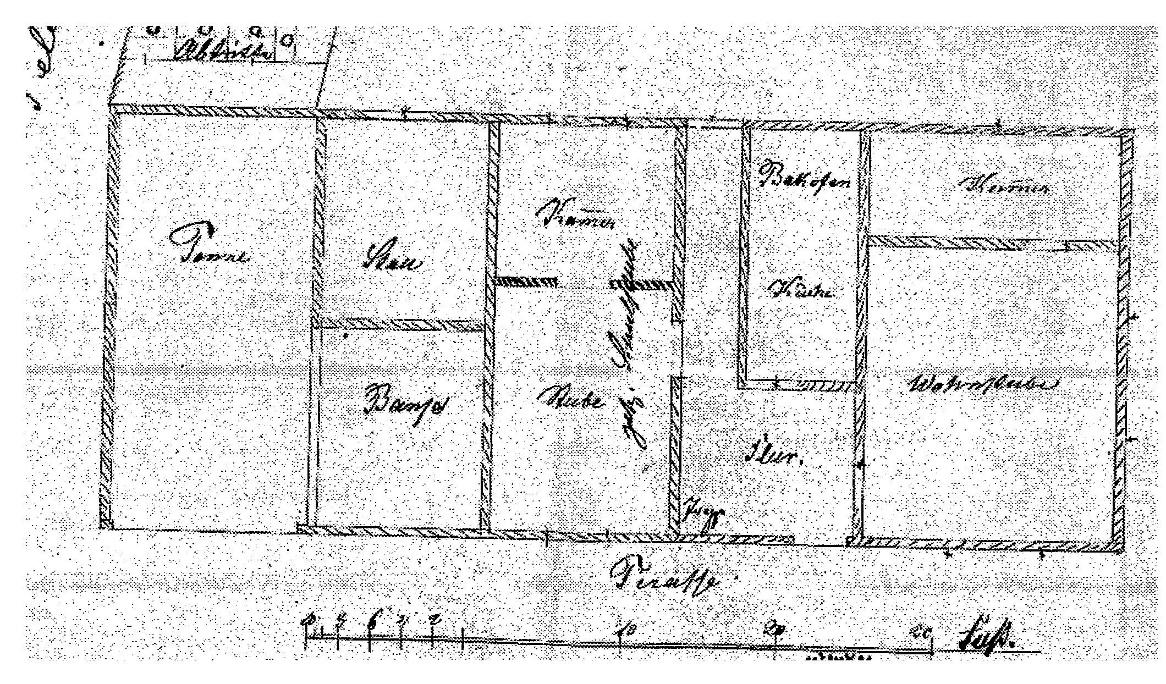

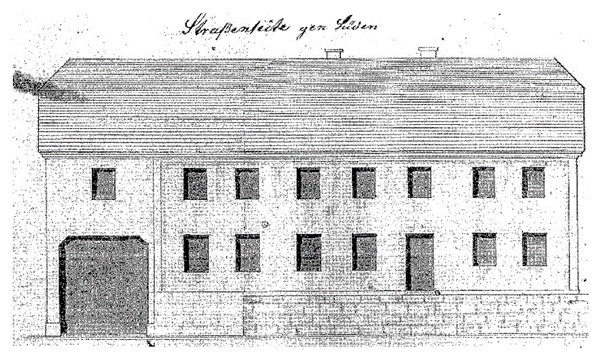

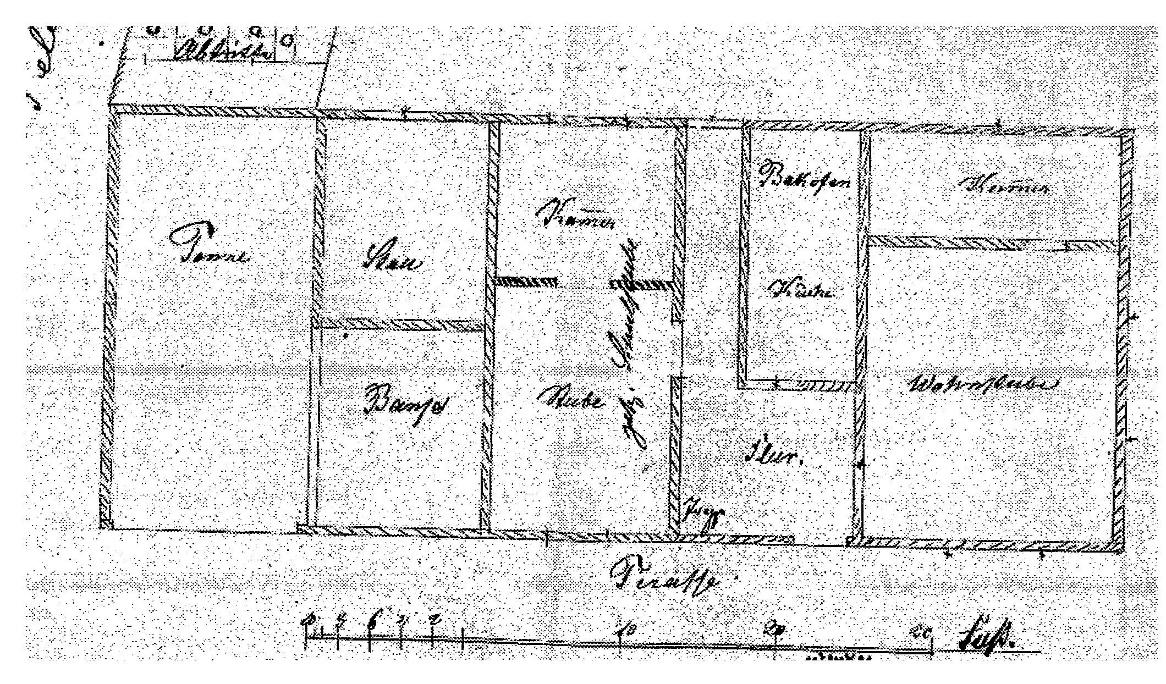

Einige Schulmeister sind uns namentlich bekannt, z. B. Johann Georg Müller, Johann Matthäus Liebeskind, Hans Christian Müller und Johann Michael Scheller. Die Burgauer und Winzerlaer Kinder werden gemeinsam in Burgau unterrichtet. Als die Schule den Ansprüchen der Zeit nicht mehr entsprach, bauten die Gemeinden Burgau und Winzerla 1758 an der Burgauer Dorfstraße neben der Kirche ein neues Schulgebäude. An dieser Stelle steht das Schulhaus heute noch. Im Gebäude befanden sich – von der Dorfstraße aus gesehen – rechts der Unterrichtsraum und auf der linken Seite die Wohnung des Lehrers und sein Viehstall. Dem schloss sich die Scheune an.

Abb. 2: Grundriss des Burgauer Schulhauses im Jahr 1811 (aus Maetzig 2010, S. 44)

Der Burgauer Schulunterricht gewann 1808 mit der Anstellung Heinrich Christoph Heckers aus Buchfahrt bei Weimar eine deutliche qualitative Besserung. Hecker hatte nach dem Besuch des Gymnasiums eine gute Ausbildung zum Lehrer erhalten und setzt sich aufmerksam und umsichtig für das Lehreramt ein. Er teilte die Schülerschaft in eine erste und eine zweite Klasse und unterrichtete nach schriftlichen Lektionsplänen. In einem „Schulgesetz“ gabt Hecker den Schülern Verhaltensregeln vor, legte öffentliche Aufgaben für die Schüler fest und führte Schulunterricht in der Erntezeit ein. Hecker war 44 Jahre lang Lehrer in Burgau. Nach ihm übernahm von 1852 bis 1863 Theodor Mädler aus Rüdersdorf bei Gera den Unterricht. Er orientierte ihn an den Fortschritten in Wissenschaft und Wirtschaft und beklagte den Formalismus, der den Dienst am Schüler behinderte. 1863 starb Mädler unerwartet.

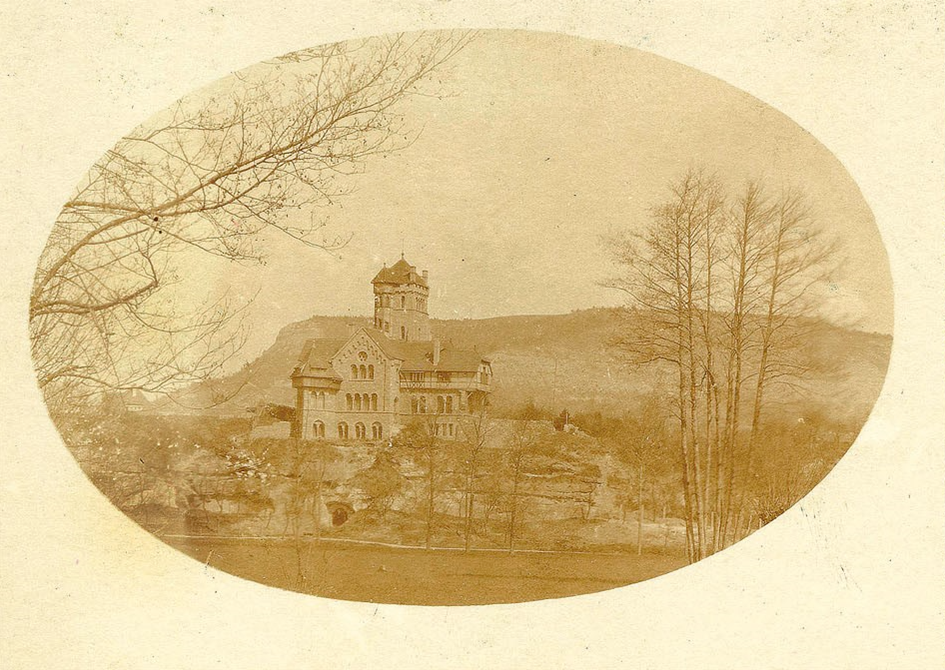

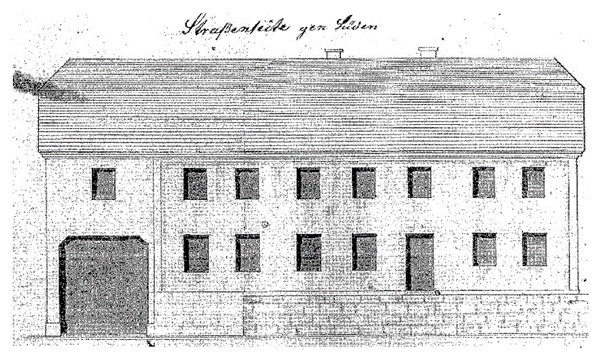

Abb. 3: Blick von Süden auf das Burgauer Schulhaus 1862 (aus Maetzig 2010, S. 48)

Der Unterricht ging über die Lehrer Ponndorf, Ludwig, Seemann, Leich an Oskar Gutheil über. Gutheil stammt aus Meura. Er trat 1891 seinen Schuldienst in Burgau an. Die Schule hatte 50 Kinder zu unterrichten, die sich in drei Altersklassen unterteilten, gemeinsam im einzigen Klassenraum aufhielten. 72 Schüler fasste der Raum. 1892 erkrankten 24 von 50 Schülern an Masern, bei sieben weiteren bestand Infektionsverdacht. Noch fordern Epidemien unter den Kindern häufig Opfer. Im gleichen Jahr drängte das Schulamt den Burgauer Bürgermeister, eine Kochschule einzurichten, eine Art Berufsschule für Mädchen. Doch Bürgermeister Keßler meinte, dazu fehle hier das Bedürfnis. Der Burgauer Zimmermann Friedrich Schwarz stellte einen Barren für den Turnunterricht her. Anstrengende Kinderarbeit vor dem Vormittagsunterricht wurde vom Ministerium untersagt und Fortbildungsunterricht, eine Art Berufsschule für die Knaben, sollte nicht in den späten Abendstunden stattfinden. 1896 verließ die Wöllnitzer Lehrerin Lidda Burkhardt die Burgauer Industrieschule zugunsten von Gutheils Frau Hulda. Allmählich gewann die Trennung von Ausbildung und Religion an Boden. Bildung - der ständige Erwerb von Erkenntnissen - und brauchbare, praktische Fähigkeiten wurden von jungen Menschen erwartet. Alle Menschen sind dabei angesprochen. Ihre Leistung wird für das Leben benötigt. 1903 wurden an der Volksschule 82 Schüler unterrichtet und im nächsten Jahr 94. Die Gemeinden Burgau und Winzerla entschieden sich, ihren Schulunterricht zu trennen und in jedem Dorf ein eigenes, neues Schulgebäude zu errichten. In Burgau suchte man zunächst nach einem neuen Bauplatz, entschloss sich dann aber, das bisherige Schulgebäude umzubauen. Aus der Lehrerwohnung, Stall und Scheune werden ein zweiter Schulraum. Ab dem 17. Januar 1907 wird das neue gestaltete Schulhaus genutzt. Auch in der neuen Schule wird der erfolgreiche, für die Burgauer Schüler pflichtgemäße Obstbauunterricht fortgesetzt. Zum Fundus der Schule zählen nun ein Mammutzahn und ein Kasten mit einer Schmetterlingssammlung von Malermeister Kies. Von Pfarrer Elle wird eine Reckstange gestiftet. Es läuft die Ausbildung an der Koch- und Haushaltungsschule für die konfirmierten Mädchen. Der Unterricht an der Schule wird bei einer Ziegenpeter- und Masernepidemie nicht mehr unterbrochen. Lehrer Gutheil unternimmt mit seinen Schülern Exkursionen und Fahrten und organisierte Veranstaltungen. Im Jahr 1910 wird ein zweiter Lehrer eingestellt. Jeder Lehrer hat 50 Schüler in mehreren Klassenstufen zu unterrichten. Auch Burgauer Kinder besuchen in Jena Lyzeum, Gymnasium und die Stoysche Anstalt. Die Karolinenschule - die Winzerschule für schwerer lernende Kinder schließen sie nicht aus. Die Straßenbahn erleichtert den Schulbesuch in Jena. Der zweite Lehrer soll ständig Probleme bereitet haben. Im Jahr 1912 wird an seiner Stelle der junge Lehrer Franklin Groß aus Bechstedtstraß eingestellt. Er meldet sich 1914 freiwillig zum Kriegsdienst und büßt den Entschluss bereits in den ersten Kriegsmonaten mit seinem Leben. 1915 wird der von Krankheit gekennzeichnete Gutheil eingezogen. Die Schule ist ohne Lehrer. Bürgermeister Fickert gewinnt die beiden Winzerlaer Lehrer, die Burgauer Kinder gegen Honorar in Winzerla mit ihren Schülern zu unterrichten. Die beiden Lehrer verhalten sich anmaßend und werden von Schülern und Eltern gehasst. Burgau bekommt eine frische Absolventin des Eisenacher Lehrerseminars: Annemarie Lommer. Sie übernimmt die beiden unteren Klassen der aus drei Altersklassen bestehenden Schule. Die Kriegszeit ist durch die Verwahrlosung einiger Schüler und häufige Misshandlungen von Schülerinnen und Schülern durch Lehrer gekennzeichnet. Im Jahr 1918 richtet der Bürgermeister in Burgau ein Kinderheim für schulfähige Kinder ein. Er kann die Winzerlaer Lehrer im gleichen Jahr durch Lehrer aus Ammerbach und Wöllnitz ersetzen. Nach Kriegsende bauen Gutheil und Lommer die Burgauer Schule wieder auf und erreichen ein geachtetes Niveau. 1919 wird Walter Reichard aus Weida als dritter Lehrer eingestellt. Die Schülerzahl ist auf 150 gestiegen. Ein dritter Schulraum wird benötigt. Vorübergehend behilft man sich mit einem Gaststättenraum, doch ein dritter Raum in der Schule wird vorbereitet. Von der Firma Zeiss wird eine Fläche als Sportplatz gepachtet. Der Lehrer Reichard nimmt an der Jenaer Universität ein Fernstudium auf. 1922 werden die letzten Burgauer Kinder in die Burgauer Schule eingeschult. Burgau wird am 1. Oktober 1922 Teil der Stadt Jena, damit verliert auch die Schule ihre Eigenständigkeit als Ortsschule. Sie wird mit der Winzerlaer Schule zusammengelegt. Gutheil wird Schulleiter. Sein Kollegium zählt nun sechs Lehrer. Die Schülerzahl sinkt anfangs von 300 auf 235, nimmt dann aber wieder zu. Göschwitzer Schüler sollen in Burgau aufgenommen werden, die Beheizung der Klassenräume muss gesichert, Unterrichtsausfall vermieden und das Verhalten der Schüler außerhalb des Unterrichts gehoben werden. Der Schule fehlt die neue schwarz-rot-goldene Reichsfahne. Die Gesundheit der Schüler wird untersucht. Der Ortsschulvorstand wird aus Burgauern und Winzerlaern gewählt. Bei der Wahl des Stadtschulrates benennen 1929 erstmals die Parteien die Kandidaten. Das Schulleben wird vielfältiger. Es gibt fakultativen Lebenskunde- und auch Handarbeits-Unterricht, Sportveranstaltungen, auch orthopädisches Turnen und Klassenfahrten. Die Schülerzahl steigt nicht so an, wie erwartet, doch es gibt bisweilen noch Unterricht von zwei Klassen in einem Raum. 1931 stirbt der prägende Schuldirektor Gutheil. Er war Lehrer einiger Schülergenerationen, dirigierte und formte den Chor und er begleitete die Burgauer überlegt und besonnen durch eine wechselvolle Zeit. Dr. Reichard wird sein Nachfolger. Der Unterricht findet in vier Gebäuden in Burgau und Winzerla statt. Im Jahr 1932 entsteht in der Burgauer Flur Ringwiese eine Siedlung. Sie wird ihre Kinder in die Burgauer Schule schicken. Die Schülerzahl wächst von 225 auf 400. In Winzerla wird eine Baracke mit drei Klassenräumen gebaut, das alte Schulgebäude in Winzerla wird umgebaut. Als Adresse der Schule wird Oßmaritzer Straße 2, Jena-Winzerla, angegeben. Der nächste Schulleiter, Herr Ahbe aus Winzerla, führt die Bezeichnung Volksschule Jena-Winzerla-Burgau ein, nutzt aber den Burgauer Schulstempel weiterhin. Am 20. Juli 1973 wird in Winzerla in der Oßmaritzer Straße die Polytechnische Oberschule „Dr. Friedrich Wolf“ eingeweiht. Die Winzerlaer Schulgebäude werden bis auf das 1906 errichtete, in der Oßmaritzer Straße 2 stehende, Schulhaus abgerissen.

Abb. 4: Blick auf das Schulhaus von Südwesten (Foto H. Mey 1977)

Das Burgauer Schulhaus (Abb. 4) ist bis 1980 Bestandteil der Jenaer Hermann-Winzer-Schule. 1984 wird die Schule aufgegeben und im Erdgeschoss eine Konsumverkaufsstelle für Waren des täglichen Bedarfs eingerichtet. Im Jahr 1991 übernimmt die Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft (ÜAG) Jena das Gebäude, baut es zu einem Geschäftshaus um und richtet 2011 eine Kindertagesstätte „Burgauzwerge“ mit 42 Betreuungsplätzen ein.

Abb. 5: Altes Gut Burgau (Foto H. Mey 1976)

Südlich gegenüber dem Schulhaus befand sich ein Gut, das sogenannte „Alte Gut“, das als Wirtschaftsbetrieb der Burgauer Burg gegründet wurde. 1597 kaufte es Jakob Tröster als Rittergut vom Weimarer Herzog. Sein Enkel Michael überlebte den Dreißigjährigen Krieg und erneuerte 1649 den Lehnskauf für 1500 Reichstaler. Das Amt Burgau wurde aus der unbewohnbar gewordenen Burg in das Kammergut verlegt. 1731 geht das Rittergut wieder in das Burgauer Kammergut ein. Es spielte bei jeder Thüringer Landesteilung eine besondere Rolle und wurde als Schatullgut und Kammergut verpachtet. 1914 kauft es die Firma Carl Zeiss Jena und fügt es ihrer Güterverwaltung zu. Die Fläche der Siedlung Ringwiese entstammt beispielsweise dem Zeissgut Burgau. Der Kauf erfolgte mitten im 1. Weltkrieg und der Betrieb konnte sich so zur Versorgung seiner Belegschaft eine Grundlage schaffen. Auf Reichsnährstands-Ausstellungen in den 1930er Jahren wartet das Gut mit Qualitätsprodukten auf. Nach dem 2. Weltkrieg wird es für die expandierenden Stadt Jena zum „Flächenlieferant“. Im Jahr 1976 stellt es seinen Betrieb ein (Abb. 5). Das Gutshaus wird ab 1983 als Jugendklub genutzt. Die anderen kaum noch genutzten Gebäude verfielen leider allmählich und wurden ab 2011 abgerissen.

Dietmar Maetzig

Abb. 6: Unfall der Straßenbahn an der Westseite des Schulhauses (Fotoautor unbekannt)

Weiterführende Literatur

Die Burgauer e. V. (Hrsg. 2020): Das Alte Gut in Burgau …eine Rückschau. – Jena-Burgau, 64 S.

Maetzig, D. (2008/2009): Das Gut Burgau im 20. Jahrhundert. - Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2008/2009: 44-102

Maetzig, D. (2010): Die Volksschule in Burgau. Teil 1. - Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2010: 13-75

Maetzig, D. (2011): Die Volksschule in Burgau. Teil 2. - Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2011: 14-74

Maetzig, D. (2012): Die Volksschule in Burgau (Teil 3). - Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2012: 10-54